ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.92「部下がハラスメント被害を主張する際の留意点」

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

先日、離島のお客様を訪問してきました。

年に数回伺うのですが、7月・8月の行楽シーズンは宿や飛行機の予約が難しいため、

その前後にスケジュールを調整する必要があります。

今回は6月で天候が心配だったのですが、

無事、理事会やその後の手続きなどについて整理できました。

さて、訪問先で以下のような質問がありました。

「知り合いの法人の施設長から『最近の職員は上司・先輩からの指導に対してすぐにハラスメントを受けたと訴えてくる。どうしたらよいですかね。』と相談を受けたんだけど、何か回答できることはありますか?」

この手のお話は最近よく伺います。

上司・先輩の立場にある職員に対して、パワーハラスメントの研修などを実施している園は多いと思いますが、今回は「ハラスメント被害を主張する部下への対応」について考えていきます。

● 事実と異なる主張は罪に問われることがあります

まず、お断り申し上げたいのは、

「全体的な証拠がないとハラスメントを主張するのは控えましょう」というお話ではありません。

自身が嫌な思いをしたのであれば、我慢せずに同僚や上司に相談すべきです。

ただし、その主張が明らかに事実と異なる場合、

ハラスメントを訴えられた側はそのことで傷つき、

または周囲から懐疑的な目で見られ、就業することができなくなってしまうかもしれません。

事実と異なるまたは事実より極端に大袈裟な「虚偽の報告」により、

他人に被害を与えてしまった場合、

民法上の不法行為責任、刑事上の名誉棄損や侮辱罪、

などに問われる可能性があります。

● 職員から相談・訴えがあった際の対応

このことを踏まえると、相談を受ける立場の方が、

相談や訴えを単純に受け入れてしまうことはリスクが伴います。

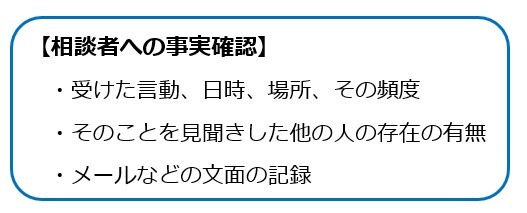

上記のように、相談者からの事実確認をすることに加え、

必要に応じて第三者(同僚など他の職員)にもその事実の有無を確認します。

その上で、行為者(加害者の可能性がある者)に、

当時の状況について説明をしてもらいます。

※第三者や行為者に事実確認する場合は、事前に相談者の許可を得ることが必要です。

● 必要最小範囲でスピーディーな対応を心がける

事実の確認ができるまでの間は、

事を広げすぎないよう配慮する必要があります。

結果的に大ごとにならなかったとしても、

組織内の人間関係にひずみが生じるようなことは最小限に留めなければなりません。

また、「取りあえず話だけ聞いて事が収まるのを待つ」という姿勢も望ましい対応とは言えません。

結論がはっきりしない状態を放置することで、

職場の衛生環境が悪化し、保育に影響が及ぶことは絶対に避けなければなりません。

問題が大きくなる前に、スピーディーな対応を心がけましょう。

ハラスメントに関する過去のブログご参照ください。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。