ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.60「保育所におけるカスハラ対応を考えよう!②」

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

今年度も全国で保育士のキャリアアップ研修がスタートし、

一部の地域ではオンライン形式も採用されているようです。

私も先日、マネジメント分野の研修に登壇させていただきましたが、

オンライン・オフラインにはそれぞれの良さがあることを実感しました。

さて、VOL.59「保育園におけるカスハラ対応を考えよう!」では

「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)の対応・手順」について記載しました。

各園では具体的にどのような対応が取られているのか、

今回は取組事例をご紹介します。

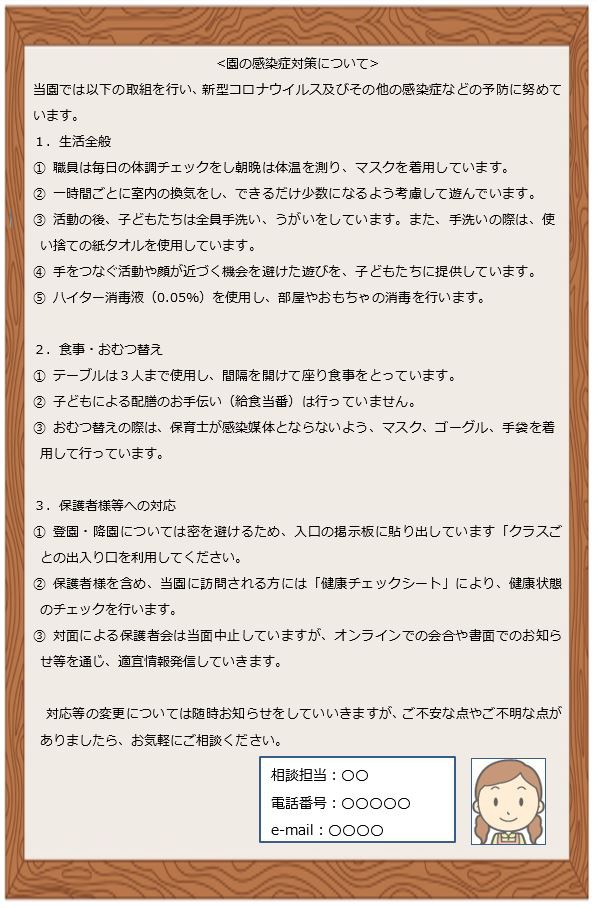

[取組事例①]お便りやホームページに園の方針を掲載する

「認識の違い」がカスハラに発展するケースは多くあります。

最近よくあるのは、「新型コロナウイルス感染対策に関する認識の違い」によるカスハラ。

園側はしっかりと感染症対策を講じているにもかかわらず、

保護者が十分に理解できず、必要以上に過敏になってしまった結果、

過大な要望や要求をされてしまうというものです。

対策として、お便りやホームページ、掲示板を活用して、

園のルールや取組方針などの情報を提供したり、取り組み状況をこまめに発信している園があります。

こうした取り組みには、園として取り組む範囲を明確に示すと同時に、

認識のずれを少なくする効果が期待できます。

【例】

[取組事例②]別室で時間を取り、当事者の主張を記録に取る

感情的になり、冷静さを失ってしまっている場合、

まずは落ち着いていただくよう配慮する必要があります。

延長料金の発生の有無についてのトラブルなどでは、

お迎えの場所となる玄関先でもめてしまうことも多いのではないでしょうか。

そんな時には、まずは玄関から事務室や相談室など、別の場所に移動を促すようにします。

環境(場所)を変えることと、移動する時間を与えることで、緊張した状態が緩和されます。

また、話し合いの場面では、主張に対して互いに認識の齟齬が生じないよう、

記録(音声記録はより効果的)を取らせてもらう旨を伝え、了承を得るようにします。

記録を残すことで、今後、万が一第三者(弁護士等)の介入が必要となった場合の有効な証拠となり得ますし、

「記録を取られる」と意識することで、幾分か冷静さを取り戻し、話し合いがしやすくなります。

[取組事例③]ハラスメント対応窓口の掲示

「苦情対応窓口」を設置している園は多いと思いますが、

園内でハラスメントを見聞きした際の連絡窓口を設置し、周知しておくことも有効な手段です。

この場合、パワハラ・セクハラ・カスハラなどについて、

職員間、保護者間、保護者と職員間など、想定されるケースを記載することで、

いざ、そのような事態が発生した場合に早期に対応できるとともに、

その発生を未然に防ぐ抑止力効果も期待できます。

ご紹介した事例にように、

具体的な対策を講じることで、職員にとって安心して働ける環境を整備することが大切です。

今後の実践の参考にしていただければ幸いです。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。