ブログ

- HOME

- ブログ

- 人事労務研究室ブログ

- VOL.25「新設された看護職員処遇改善評価料とは?③」

人事労務研究室ブログ

VOL.25「新設された看護職員処遇改善評価料とは?③」

皆さんこんにちは。川原経営の薄井です。

先日、子どもの運動会に参加しました。

コロナ下にもかかわらず運動会を企画してくれた先生方に感謝しつつ、パパ友ができた喜びを噛みしめております。昨年、育児休業を取得したことを自慢しようとしたところ、意外と育児休業経験者が約半数を占め、これも時代だなと感じました。

2022年10月からは育児・介護休業法が改正され、男性職員が育児休業を取得しやすい環境が整備されます。改正法令を確認し、しっかりと対応することが求められます。

さて、本ブログでは今回も、目まぐるしく変わる経営環境の中で、お客様から寄せられる人事・労務に関するご質問をQ&A方式で解説いたします。

≪今回の相談≫

看護職員の処遇改善を算定する際の手続きの方法やこの制度のメリット・デメリットを教えてください。

≪回答≫

ご質問ありがとうございます。

今回は、看護職員処遇改善評価料(以下、評価料)について、施設基準の届出や計画書・実績報告書の作成について、また評価料を算定するメリットやデメリットについて解説します。

●施設基準の届出について

評価料は、通常の加算と同様、施設基準の届出を行う必要があります。令和4年10月分から算定する場合は、令和4年10月20日(木)必着で届け出ることで、当該月から算定することができます。

●計画書・実績報告書の作成について

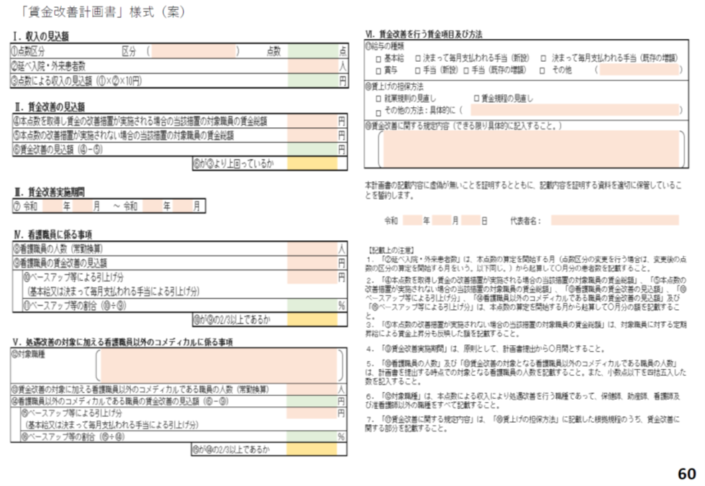

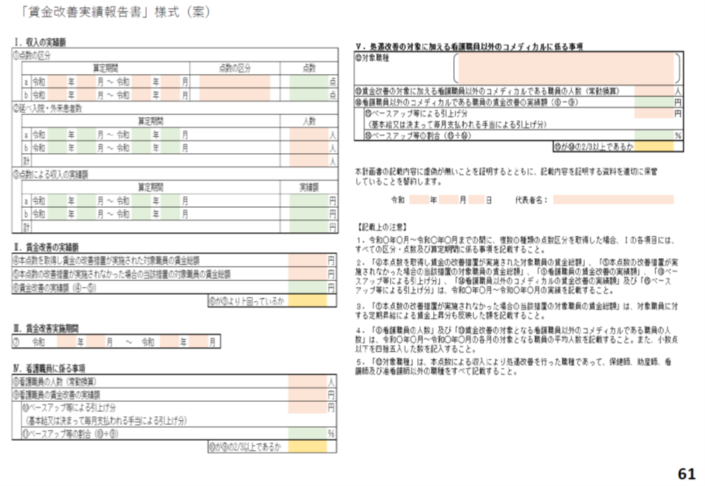

評価料は算定するだけではなく、毎年度「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等へ提出・報告する必要があります。

「賃金改善計画書」は、①評価料の見込額、②賃金改善の見込額、③賃金改善実施期間、④賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載するものです。毎年4月に作成し、毎年7月に地方厚生局長等へ提出します。

「賃金改善実績報告書」は、前年度における取組状況を評価するために作成し、毎年7月に地方厚生局長等へ報告します。算定した分の評価料全てが、賃金改善として配分されているかどうかを、地方厚生局長等が確認します。

それぞれ、現時点で示されている計画書及び実績報告書の様式案を掲載します。

確定版は追って公開されると思いますので、随時、最新情報を確認してください。

出典:中央社会保険医療協議会・総会令和4年7月27日公開資料⇒60・61ページ参照

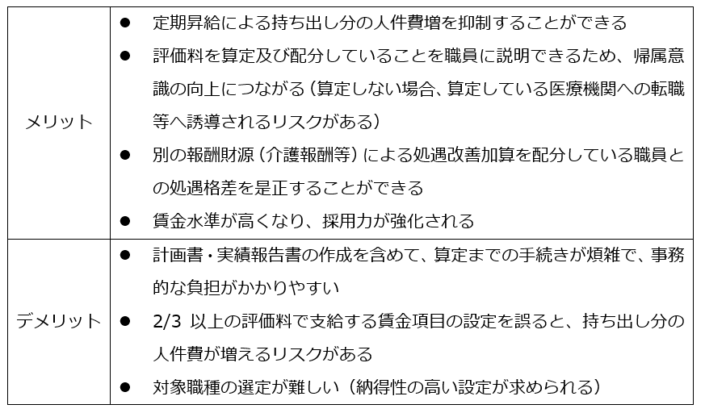

●本制度のメリットとデメリット

前回からの記事を含め、ここまでお読みいただくと、算定から配分までの要件が複雑であり、場合によっては持ち出しのリスクもある評価料について、算定するメリットを感じづらい要素が多いと思います。

多くの医療機関では、一定の時期に基本給の定期昇給を実施しています。定期昇給は、現時点の処遇を基準として処遇を引き上げるもので、評価料の配分要件を満たします(基本給へ配分するため、2/3要件も満たします)。

医療機関の定期昇給額は、全国平均で前年度基本給の1.5%程度です。例えば、基本給の平均額が250,000円の医療機関で500名の職員に対して定期昇給を実施すると、1月あたり180万円超、1年あたり2,200万円超(賞与を除く)の財源が必要です。

1人あたりの定期昇給額:250,000円×1.5%=3,750円

1月あたりの人件費影響額:3,750(円)×500(名)=1,875,000円

1年あたりの人件費影響額:1,875,000(円)×12(か月)=22,500,000円

ここに評価料を配分することができれば、定期昇給による持ち出し分の人件費増を抑制することができます。

看護職員等の数や評価料の額が大きければ大きいほど、そのメリットは大きくなります。

まずは、評価料を概算し、毎年度の定期昇給へどの程度配分することができるのかを確認する必要があります。(評価料の計算方法は、前回のブログでご紹介しています。)

【計算例】

・算定する評価料:評価料159(280点)

・延べ入院患者数:1,000名/月(各月の変動はなしと仮定)

・配分する看護職員等:200名

の場合…

評価料の年間見込額 280(点)×1,000(名)×12(か月)×10(点)=①33,600,000円

2/3以上で支給する必要がある額①33,600,000(円)×2/3=②22,400,000円

1人当たりの金額(1か月分)②22,400,000(円)÷200(名)÷12(か月)=9,333.4円

また、2/3要件で支給する賃金項目以外にも、賞与や一時金の財源として活用できるため、やはり職員へ配分できる賃金の総額が多くなることは大きなメリットと言えます。

今までの内容も含めて、評価料を算定するメリット・デメリットを列挙します。

この評価料は、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の賃金を、改善することを評価した加算です。救急医療管理加算など、施設基準にある程度のハードルはありますが、看護の処遇改善に対して積極的な姿勢を持つ医療機関であることをアピールできるなど、活用方法次第で、医療機関経営にとって強みになり得ます。

採用情報にて、評価料を取得していることや、評価料の配分方法を明確にする(基本給のベースアップ・手当の上乗せ等)ことで、取得していない医療機関や、取得していても公表していない医療機関との差別化が図れます。

今後も最新情報を収集しながら、適切な活用方法を検討しましょう。

- ◆ 薄井 和人 プロフィール ◆

- 人事コンサルティング部 副部長。2014年入社。主な業務内容は病院・診療所・社会福祉法人の人事制度構築支援、病院機能評価コンサルティング、就業規則改訂支援、人事担当者のOJT業務など。各地の病院団体・社会福祉協議会から講演依頼がある。講演内容は人事・労務、労働関連法令の改正情報、服務規程(パワハラ・セクハラ)など。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。