ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.83「扶養手当・住宅手当などの見直しについて」

2022.10.19

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

日によって寒暖差が大きい日が続きます。

この時期は、気怠さや身体が重い、不眠や食欲不振といった

「寒暖差疲労」の症状が出やすいようです。

自分自身が気を付ける、無理をしすぎないことも大切ですが、

職場内でその旨を呼びかけたり、共有できたりするとなお良いですね。

さて、前回解説した「給与の見直し」については、

「参考になった」・「これから実践します」など反響が大きかったので、

今回は「手当」について考えていきます。

見直しが進んでいる「生活関連手当」

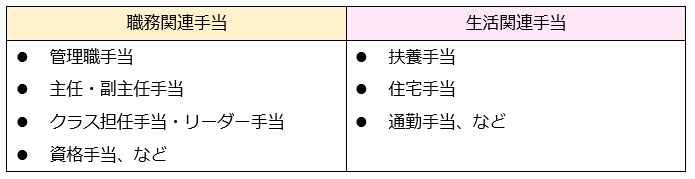

手当には様々なものがありますが、

大きく分けると「職務関連手当」と「生活関連手当」に大別できます。

昨今では、「生活関連手当」を見直す(縮小する・廃止する)法人が増えており、

理由としては以下が考えられます。

- 「ライフスタイルの変化」により、以前に比べ必要性が低くなった(女性の社会進出の増加・子育てに関する社会保障の充実など)

- 「同一労働同一賃金」により、正職員にのみ生活関連手当を支給することが難しくなった

- 「基本給」や「職務関連手当」の水準を上げたい

- 人件費の上昇を合法的に抑制したい

生活関連手当の見直しの事例

実際に各法人では、どのように見直しを行っているのか、事例を見てみます。

【事例①】配偶者扶養手当を廃止し、「義務教育修了後」の子ども手当を充実

- 配偶者を対象とした扶養手当は廃止(必要性が低いため)

- 義務教育修了前までの子どもを対象とした扶養手当は廃止(社会保障の充実により必要性が低いため)

- 高校生から大学生(22歳以下の在学中で無収入の子)までを対象とした扶養手当を引き上げ(就学資金の補填を手厚く)

【事例②】「期限付き」住宅手当に移行し、基本給と職務関連手当を引き上げ

- 職位・在職期間等に関係なく支払われてきた住宅手当を、「入職後5年間」の期限付きへと見直し(支給対象が多く財政を圧迫していたため対象を縮小)

- 圧縮による原資で、初任給と一部役職手当の水準を引き上げ

いずれの事例においても、

「圧縮した分を別の給与項目に振り分ける(引き上げる)」(原資の再配分)

という点がポイントとなります。

これまで支給対象だった職員のなかには、

見直しにより不利益を被るケースも想定され、

この場合、これを回避する措置を講じます。

そのため、一部減額を含む給与の見直しを実施する際には、

計画的に時間をかけて取り組む必要があります。

時代に即した給与体系への見直しをご検討されてはいかがでしょうか。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。