サービス

- HOME

- サービス

- 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院(神奈川県座間市)

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院(神奈川県座間市)

事例 - 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院(神奈川県座間市)

業務の棚卸と属人的な業務運用からの脱却に、病院機能評価を活用

~診療報酬改定における第三者評価重視の傾向も見据えて~

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院は、2023年10月に病院機能評価を受審。「一般病院2」で本体審査、2024年4月には「リハビリテーション機能」を受審し、認定を受けました。

本稿では、病院機能評価受審の目的や成果について、病院長の渡潤先生、副院長兼看護部長の竹村華織様、医療技術部栄養科科長代理の土屋宗周様にお話しを伺いました。

- 法人概要

-

- 名 称:

- 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院

- 住 所:

- 神奈川県座間市相武台1-50-1

- 院長:

- 渡潤

- 病床数:

- 352床

- 診療科目:

-

総合診療科、一般内科、糖尿病内科、循環器内科、神経内科、小児科

外科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、脳神経外科

形成外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、麻酔科

放射線科、救急科、歯科

- ホームページ:

- https://zama.jinai.jp/

病院外観

※本記事の掲載内容は取材時(2024年10月28日)現在の情報に基づいています。

病院機能評価認定取得に取り組まれた経緯を教えてください。

渡院長:

当院は神奈川県県央地区の座間市に位置し、352床、診療科20科、常勤職員数600名以上を擁しています。「職員の笑顔を通して地域の暮らし、医療、介護をつなぐ」をミッションに掲げ、設立から9年間、地域医療の中核を担ってきました。9年間、日常の医療体制を整えるだけでも精いっぱいで走ってきました。一方、属人的な運用になってしまっている部分がここにきて多々見受けられるようになっていました。そこで今一度自分たちの業務をしっかり棚卸をし、病院の機能を盤石なものにしようというのが一番大きな目的でした。

また、昨今の診療報酬改定では、例えば回復期リハビリテーション病棟の評価で望ましいとされるなど第三者評価が重要視される傾向があります。今後の診療報酬改定を見据えて病院機能評価の認定を受けることに意味があると考えました。

受審に向けてどのような院内体制、準備体制を構築されましたか

渡院長:

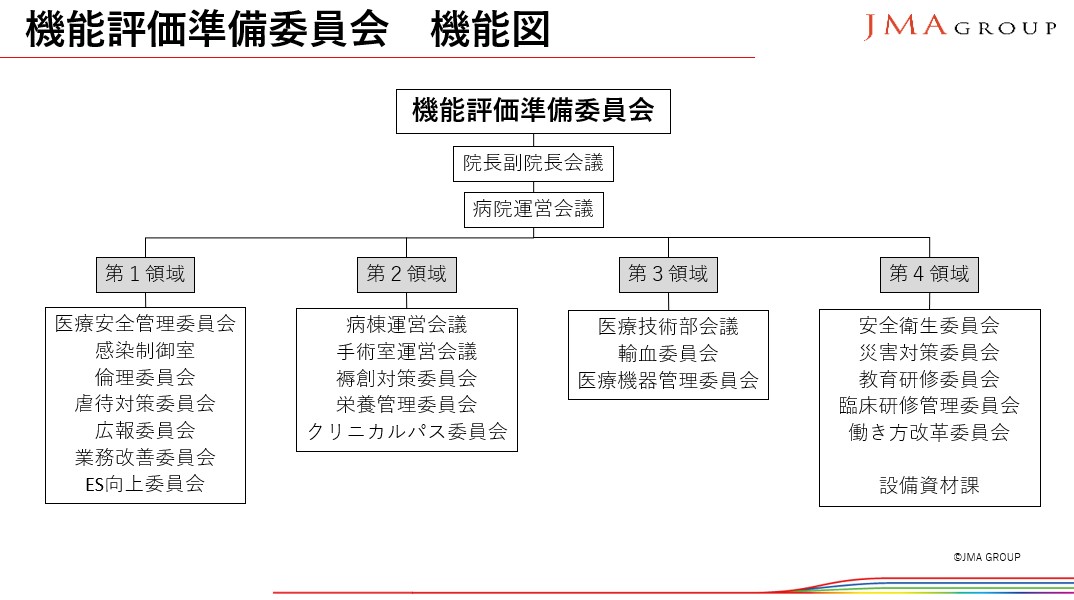

機能評価準備委員会(図表1、以下「委員会」)の委員長には、竹村副院長に就いていただきました。副院長は、当院の開設準備に携わり、院内の仕組みや設備に精通しています。

また、業務改善委員会を担当していた経験もあり、院内の人脈も豊富で各部門との調整能力に優れています。病院機能評価受審のような多くの課題に対応するために必要な影響力や行動力、突破力に期待し、任命しました。

竹村副院長:

委員会は領域横断的な課題の解決を担当する「機能評価準備委員長、副委員長、事務局コアメンバー」と専門分野の課題解決を担当する「領域別責任者」の二層構造としました。スピーディーに意思決定するため階層は最小限に抑えました。

今回の受審だけではなく、次回更新審査も見据えて人材育成も視野に入れました。病院機能評価受審経験はないものの、副委員長に栄養科の土屋科長代理を任命したのはそのためです。また、診療部もメンバーに含め、看護・コメディカル・事務職の枠を超えた多職種による協力体制としました。

竹村華織 様

※出所:病院提供資料

コンサルティングサービスを活用したメリットがあれば教えてください。

竹村副院長:

当院で取り組むべき課題を整理して優先順位をつけることに役立ちました。川原経営さんが膨大な審査事項の中から当院で課題となりうる点を優先度別に分類していただいたことで、事務局担当者の負担が大幅に軽減したのです。これは自前では難しかったと思います。C評価になり得る事項を明確にしていただけたので、優先順位をつけて取り組めました。時には委員会からの発言よりも、コンサルタントからの指摘のほうが、切迫感をもって効果的に進められることもありました。他院での豊富な支援経験をもとにした助言には説得力がありました。

また、準備の進捗を「確認できる人」の存在はありがたかったです。当院の準備に伴走していただける支援者がいることは、コアメンバーにとって大きな安心感につながりました。

準備期間中に生じた課題と対応策を教えてください。

竹村副院長:

準備期間中に発生した主な課題と当院での対応策をご紹介します。

-

①人事異動と退職による対応者不足

コアメンバーや領域事務局担当者の人事異動や退職が相次ぎ、6名中5名が入れ替わることになりました。特に年度をまたぐ受審であったため、人事異動が大きく影響したのです。そこで、特定のスタッフに依存しない組織体制とするため、領域別担当者の上位に4名のコアメンバーを配置し、対応者不足の補填機能を果たしました。 -

②診療部の巻き込み

委員会の担当医師だけでは全体への周知徹底が不十分でした。そのため、委員会に所属していない診療部の副院長にも協力を依頼し、周知の浸透と課題解決の推進を図りました。特に、ケアプロセスやカルテレビュー対策の一環として、診療録におけるチーム医療の観点や患者視点からの記録改善に取り組みました。 -

③現場との連携不足による対応の遅れ

病院挙げてのプロジェクトであるため、トップダウンの指示が現場に適した方法に落とし込まれないリスクが常にありました。領域ごとの事務局やメンバーを活用し、現場主導の改善活動を重視しました。 -

④膨大な課題

課題に対し、優先順位をつけることが必要でした。特に、医療職には特有の完璧主義といえる気質があります。すべてを完璧にしようとする意識が働きました。そこで、準備期間の初期に「全部をS評価にしなくてもよい、まずC評価を潰す」ことを周知し、60点を目指す方針を伝えたのです。そこでは川原経営さんに作成いただいた課題タスク一覧表を活用し、解決すべき課題の優先度を設定しました。 -

⑤自己評価調査票※の作成

自己評価調査票作成時にアピールポイントの記載が難航しました。改善が進むと、「当たり前」の改善点と捉えがちで、アピールポイントが見つけづらくなっていました。そこで、各審査項目について、強みを掘り起こす作業を行い、担当者へのフィードバックを徹底しました。

※自己評価調査票:病院機能評価受審希望月の1ヶ月前までに日本医療機能評価機構に提出する中項目ごとの自己評価票

病院機能評価受審によって、どのような成果がありましたか。

渡院長:

長期間にわたる受審準備の中で、異なるセクションのスタッフ同士がコミュニケーションをとることにより、閉塞感が打破され、風通しの良い組織になったと感じています。このプロセスを通じて、スタッフだけでなく、患者さんやご家族を含む「みんな」を笑顔にすることができました。また、マニュアル整備により、属人的な対応を排除し、継続可能な組織に生まれ変わった点も成果といえます。

竹村副院長:

委員会の組織づくりや人選において、次の5年を見据えた人材育成を意識しました。具体的には、病院機能評価に携わることで、若手管理職の全体最適思考が養われ視野が広がりました。また、コミュニケーションが強化されたことで問題解決にあたっての機動力が高まりました。組織全体の効率と活力が向上したと感じています。

また、病院機能評価受審を通じて、患者とのケアプロセスを見直す機会が得られ、患者経験価値の調査データ(患者満足度調査)において改善が見られた項目もありました。病院機能評価が患者経験の変化につながっているというスタッフへのフィードバックは職員のモチベーション維持にもつながっている可能性があります。

土屋科長代理:

私は、一部署長として関わり、病院全体を見渡しながら業務の改善や問題解決に取り組んだことが貴重な経験となりました。複数の問題解決チームが発足し、多くのスタッフが業務改善能力や問題解決能力を高め、次世代育成やスタッフ教育につながったと思います。

2028年の更新審査に向けてなど、今後の展望をご教示ください。

土屋科長代理:

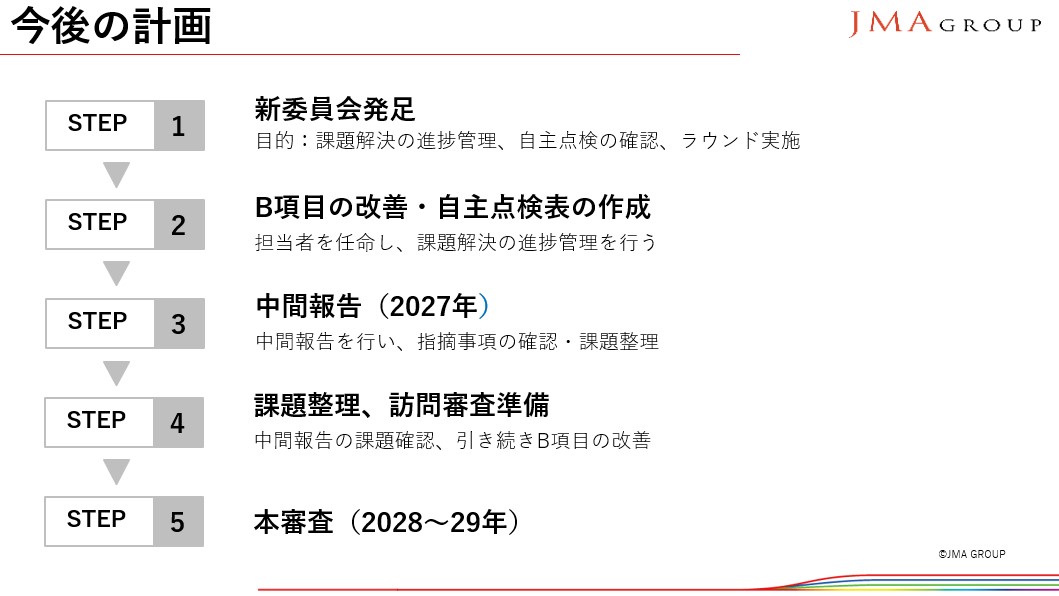

病院機能評価受審は業務改善の「きっかけ」に過ぎず、今後はその評価を維持・向上させるための取り組みが求められます。今回の受審でB評価となった項目について見直しと改善を行う新たな委員会を立ち上げ(図表2)、引き続き自主点検できる組織作りを目指します。これが組織の改善と成長につながると期待しています。

※出所:病院提供資料

病院機能評価をこれから受審される医療機関の皆様へ一言お願いします。

渡院長:

トップである理事長や病院長が「何のために受審するのか」を明確にし、しっかりと全スタッフに伝えることが最も重要です。特に、在職歴の浅いスタッフにも理解しやすい言葉で説明し、全員が共通の認識を持つことが成功の鍵となります。

さらに、診療部を巻き込むことが非常に重要です。診療部門が一丸となって取り組むことで、大きな成果を上げることができます。このリーダーシップはトップにしかできません。

病院機能評価を単なる形式的な審査とするのではなく、病院全体の課題を整理し、将来に向けた成長につながるきっかけになる取り組みにしていただきたいです。

竹村副院長:

私からは、機能評価受審準備をされる実務担当者の皆さんに向けたメッセージをお伝えしたいと思います。病院機能評価の準備には多大な労力が伴います。これを「投資」として捉え、その成果を患者ケアの向上や組織への貢献として返していく姿勢が重要です。当院でも費用をかけて川原経営さんというパートナーの支援を受けながら多くの困難を乗り越えましたが、終わってみれば「受けて良かった」と実感しています。病院機能評価は、患者中心の医療や地域に選ばれる病院を目指す上で、非常に有益なきっかけを与えてくれるものです。大変な道のりですが、皆さんにはぜひ最後まで頑張っていただきたいと願っています。

土屋科長代理:

若手スタッフをチームに入れることで組織全体の成長につながったと考えています。病院機能評価受審や更新の際は、ぜひ若手を含めたチームで取り組むことをお勧めします。その際、コンサルタントを活用されてみるのもお勧めです。当院は初めての受審で不安がありましたが、Ver.3.0への対応も含め、資料作成や課題整理、他施設の事例紹介など、幅広くサポートを受けることができ、大いに助かりました。

貴重なお話をありがとうございました。

取材日 2024年10月28日

お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ メールフォームからのお問合せ

メールフォームからのお問合せ