ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.76「新たに創設される「産後パパ育休制度」について」

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

春らしい暖かさが続いていますね。

毎朝部屋の窓を開けると気持ちの良い風が流れてきます。

花粉症対策は欠かせませんが、

天気が良いとすっきり晴れやかな気分になります。

さて今回は、2022年度における労働法関係の改正の目玉の一つである

「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)について解説します。

〇これまでの育休制度と別に取得することができます

現行の育児休業は、原則として1歳(最長2歳)に満たない子を養育する職員が、

1人の子につき1回、労働者が申し出た期間取得できるものです。

ただし、出生後8週間以内に育児休業を取得した場合は、

「特例」(※1)として再度の取得が可能とされています。

この出生後8週間以内の育児休業は「パパ休暇・パパ育休」などと呼ばれています。

※1.この期間女性は産後休業に該当するため、この「特例」は主に男性(※2)が想定されています。

※2.子どもが「養子」などの場合、女性が取得することも考えられます。

この従来の育休制度の「特例」部分が拡充されたものが、

2022年10月から施行される「産後パパ育休制度」となります。

この制度は、育休制度とは別に取得が可能です。

(改正に伴い、「パパ休暇・パパ育休」は廃止となります。)

〇産後パパ育休制度とは

主に男性(※2)が「子どもの出生後8週間以内に4週間まで」において

育児休業が取得できる仕組みで、以下のような特徴があります。

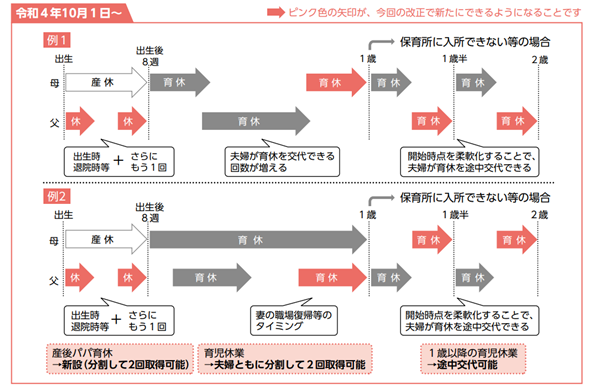

1.最大2回に分割して取得することができる

2.育休中に一定の範囲で就業ができる

1.の「分割取得」に加えて、従来の育休制度についても

2022年10月から分割して2回取得ができるように改正されます。

そのため、原則子が1歳(最長2歳)になるまでの間、

育休制度と併せて、最大4回まで取得することが可能となります。

2.の「育休中の就業」については、

従来の育休制度では認められておらず、

産後パパ育休の対象期間(出生後8週間以内)においてのみ認められます。

休業中の就業に関しては、いくつかのルールが設けられています。

①労使協定の締結が必須

②就業日や時間等は、労働者が合意した範囲内とする

③就業日数・時間の上限は、所定労働日・所定労働時間の半分とする

(例:所定労働日が20日の場合10日/所定労働時間が8時間の場合は4時間)

④休業開始日と終了日は、所定労働時間未満の就業とする

(例:所定労働時間が8時間の場合8時間未満)

この制度を取得した場合、出生時育児休業給付金の対象となりますが、

就業日数が最大10日(10日を超える場合は、80時間)以下(※3) (※4)であることが要件となります。

※3.上記の日数・時間は、28日間(4週間)の休業を取得した場合。

※4.要件の就業日数・時間を超えると、支給対象外となります。

〇きちんとした準備と周知を図りましょう

ご紹介した法改正は、どの職場でも適用されるルールとなります。

職員から申請や相談があった際に、

「知らなかった」・「まだ準備ができていない」など、

不信やトラブルに繋がることのないよう早めの準備と周知を図りましょう。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。