ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.18「保育の『働く』を考える②」

働き方改革関連法案をめぐり議論がいよいよ本格化してきましたね。

保育業界では関係ないと思ったら大間違いです。

人口の減少と人口構造の変化は避けることができない我が国の大きな問題です。

保育士の皆さんがいきいきと活躍できる職場づくりのお手伝いをすることで、

一人でも多くの子どもたちの元気を育んでいかなければ!

…と本年も太腕をまくる久保田です。

さて、保育の現場における「働く」について考えてみる今回のブログ。

「よし!書くぞ!」とパソコンに向かったところ、隣に座っている同僚の渡辺さんから、

「久保田さん、働くと一口に言ってもいろいろな要素があるので、そこをご紹介しないと」

と言われて、はたと我に返りました。

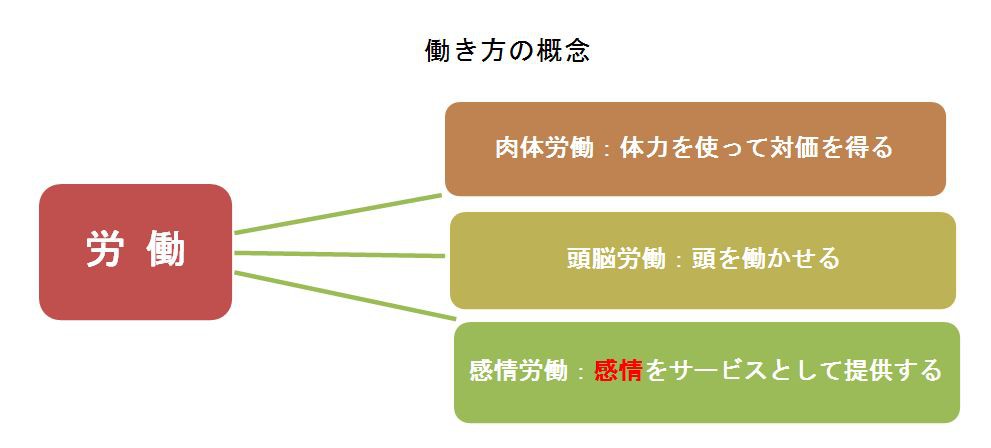

そもそも「働く」、つまり「労働」とは何を指すのでしょうか?

アメリカの社会学者であるA.R.ホックシールドは、

働き方の概念を「肉体労働」「頭脳労働」「感情労働」の3つに分類しています。

肉体労働や頭脳労働はブルーカラー、ホワイトカラーに象徴されるように、

肉体労働、頭脳労働はすっかりおなじみの労働形態ですが、

感情労働はどうでしょう。初めて聞く方も少なくないのではないでしょうか。

感情労働とは、

「職務をする上で相手を望ましい感情や態度へ導くように感情表現を誇張すること、またはその抑制等を含まれる」とされています。

簡単に言うと、自分の感情をコントロールしつつ、一定の感情表現(対応)を仕事の中で求められる働き方です。

感情労働は、頭脳労働の一部として捉えることもできますが、

精神面の負担が大きいことから、昨今では切り離して考えられるようになりました。

社会の中で、感情労働を必要とする仕事や職種が増えてきているというところも背景にあると考えられます。

感情労働の代表的な仕事として、客室乗務員がよく紹介されています。

こうした接客業のほか、コールセンターやヘルプデスク、教師やカウンセラーなども感情労働の割合が高い職種といえます。

当然、対人援助職である医療・福祉・介護も強く感情労働を求められる業種だといえます。

保育の現場ならではの感情労働の問題点をしっかりと押さえるとともに、

理解に基づいた解決への取り組みを進めていくことが、今求められているのではないでしょうか。

次回は、保育の現場で感情労働がどのように行われているのか、

そこで保育士がどのような問題に直面しているのかを、事例をご紹介しながら考えていきたいと思います。

久保田真紀

2/23(金)、3/2(金)に人事のセミナーを開催します。

特に3/2(金)は、保育所の皆さまを対象に、キャリアパスの具体的な作り方や育成に向けた事例等をご紹介する予定です。

グループワークでは、「新人職員の育成計画」作ろうと思っています。

時期的にもちょうど良いタイミングかと。

ぜひご参加ください!

◆◇セミナー開催のお知らせ◇◆

福祉施設のための 「人財定着セミナー」

『多様な働き方を「戦略」にかえる!採用・育成のポイント』

〇日時 2月23日 13時00分~17時00分

〇会場 AP品川 10階 会議室 (東京都港区高輪3-25-23京急第2ビル)

アクセス: JR・京浜急行「品川駅」高輪口より徒歩3分

セミナーの詳細はコチラをご覧ください

◆◇セミナー開催のお知らせ◇◆

保育所のための 「人財定着セミナー」

『働く魅力を引き出す職場づくりとともに育つ職場研修のつくりかた』

〇日時 3月2日 13時00分~17時00分

〇会場 AP品川 7階 会議室 (東京都港区高輪3-25-23京急第2ビル)

アクセス: JR・京浜急行「品川駅」高輪口より徒歩3分

セミナーの詳細はコチラをご覧ください

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。