ブログ

医療福祉の未来地図

Vol.30「業務改善に取り組もう③」

酷暑ですね。

子どもたちの健康を考えて、従来の活動内容や時間を変更されている保育園も多いと思います。

子どもたちの健康は、園でどんなに気を付けていても、

家庭での過ごし方や食事の摂取状況、就寝の状況などによっては、

日中時間が経過するに従って急変してしまうこともあります。

神経質になり過ぎて、子どもたちの活動を制限してしまってばかりでもいけませんが、

日案や計画の遂行に捉われず、ここはしっかりと子どもたちの様子を観察して、

「いつもと違うな」と感じたら、すぐに休息したり、活動内容を変更したりするなどして、

臨機応変に対応していきましょうね。

さて、今回は保育所の業務改善の進め方と進める際の留意点についてご紹介します。

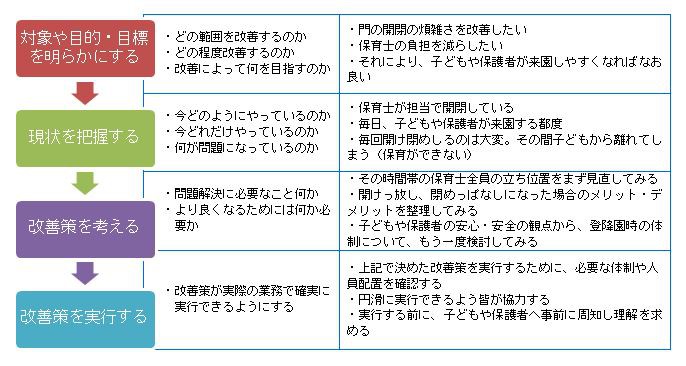

なにを「改善するのか」を明確にする

ある保育園のお話し。

保育士同士が、登降園時の入口の門の開閉について話し合っていました。

職員が当番制で、保護者が来園する都度開閉していたのですが、

その業務が煩雑だという意見から、改善しようということになりました。

しかし、「門があきっぱなしだと、目の前が道路なので危ない。防犯上もいかがなものか」と主張する職員と、

「門が閉めっぱなしだと、保護者が開けるのが大変なのではないか。閉鎖的な印象にもなってしまう」と主張する職員が。

開けておくべきか、閉めておくべきか、職員会議ではそんな議論ばかり。

職員は皆クタクタになってしまい、結局多数決で、門は開放せずに保護者に都度開けてもらうことにしました。

このお話、皆さんはどう読まれましたか?

業務改善をする必要性を感じる時というのは、

業務に対して何らかの問題が生じている時であることが少なくありません。

問題解決を急ぐあまりに、目先の事柄を場当たり的に片づけて、

業務改善したつもりになってしまうことがありますが、

これでは業務改善の本来の目的である「業務を今よりも良いものにすること」はできません。

(忘れている方は前回のブログを読んでみてくださいね)

改善の成果を得るためにも、業務改善の目的や対象に応じて、

改善する部分を焦点化するとともに、今の現状を明らかにしながら改善策を考えていくことが大切です。

先ほどのお話を用いながら、業務改善の進め方をご紹介します。

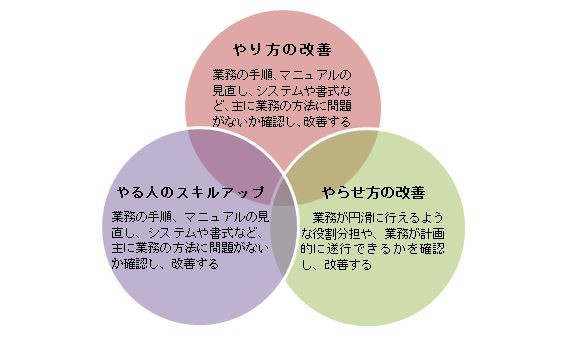

業務改善は「やり方」を変えるだけではダメ

「業務改善しよう!」という話になると、まず浮かんでくるのは、

「手順やマニュアルを見直す」とか「パソコンのシステムを変える」など、

主にルールやツールを変えることに目線がいきがちになりますが、

そこだけをみていると、さあ実際にやってみようと思った時に

「せっかく見直したけれど使いこなせない」という状況に陥りがちです。

業務改善は、こうしたルールやツールのような「やり方」を変えていくのと同時に、

「やる人のスキルアップ」と「やらせ方の改善」も併せて改善していくことが大切です。

次回は、今回ご紹介した業務改善の進め方のうち「現状を把握」するための、

具体的な取り組み方を、事例をご紹介しながら考えていきましょう。

久保田真紀

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。