ブログ

医療機関・福祉施設でのコミュニケーション向上委員会ブログ

Vol.21「実りある面談を実現するための傾聴」

窓を開けたら、風がほんのりと金木犀の香りを運んできました。

気づけばもう10月ですね。

年度でいくと、あと半分を残すところとなりました。

そろそろ皆さんの職場でも、職員面談を実施されるところも多いのではないでしょうか。

面談では、等級基準表や期首に作成した個別の目標などを基準に、この6ヶ月の業務等の成果を確認しつつ、

後半どのように改善していくかを話し合うようになるかと思います。

サービスの質の向上や業務の効率化のみならず、職員一人ひとりの成長を促していくために、

面談はしっかりと行う必要があります。

今回は、より良い面談を実現するために、気をつけるポイントについてご紹介します。

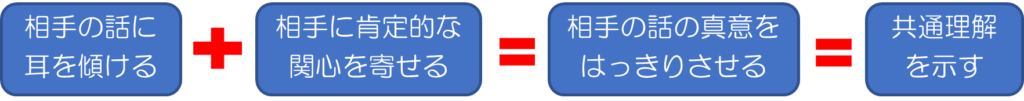

傾聴は共通理解を目指す

タイトルにこう書きますと、ほとんどの上司の方は「しっかり話を聴いている」と答えられるかもしれませんが、「ちょっと待った!」です。

もしも傾聴を、「相手の話に耳を傾けること」とだけ捉えられているのなら、それは要注意です。

傾聴の目標は、聴くことを通じて、部下が伝えたいことをしっかりと理解するところにあります。

さらに、部下が「上司がちゃんと受け止めてくれている」と感じ、

その気持ちを言葉や態度で表現してくれるようになるところまでもっていけると、

傾聴の効果が最大限に活かされる結果となります。

「相手の言葉を否定しない」や「最後まで話を聴く」「無言(間)を怖がらない」など、

傾聴を上手くすすめるコツにはいろいろありますが、

その全ては「聴くため」ではなく「部下に思いの丈を打ち明けてもらうため」。

そう考えると、傾聴の姿勢も少し変わってくるのではないでしょうか。

傾聴をステップアップさせる

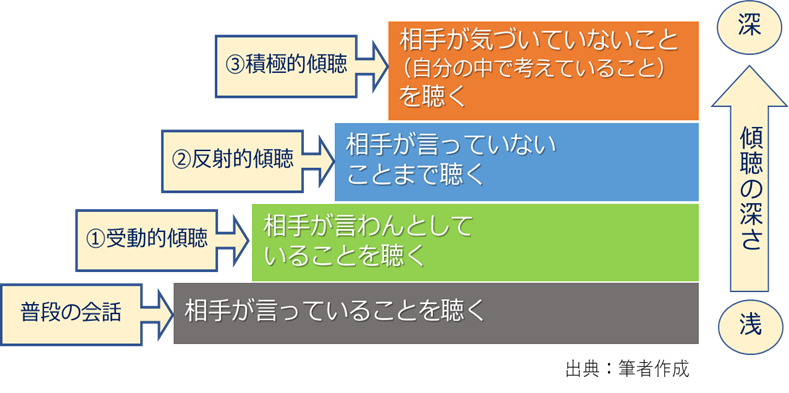

傾聴には三段階のステップがあるといわれています。

① 受動的傾聴:いわゆる耳を傾けて聴くという行為。傾聴のもっとも基本的な姿勢

② 反射的傾聴:相手の話を伝え返すことによって、相手の用いた言葉を使って感情を返したり、相手の話を要約す

ることで、相手が自分自身の考えを見つめなおしたり整理したりするきっかけを与える。

③ 積極的傾聴:話してもいいんだという雰囲気を作っていく傾聴。

相手が話しやすいような言葉を用いたり、相手の立場に立って、気持ちに共感するように努めたり

しながら話を聴くことで、信頼関係を意識的に築く。

③の積極的傾聴はアクティブリスニング(Active Listening )ともいわれています。

面談を行う上司の皆さんには、ぜひ受動的傾聴や反射的傾聴からさらに一歩踏み込んだ、

この積極的傾聴を目指して欲しいと思います。

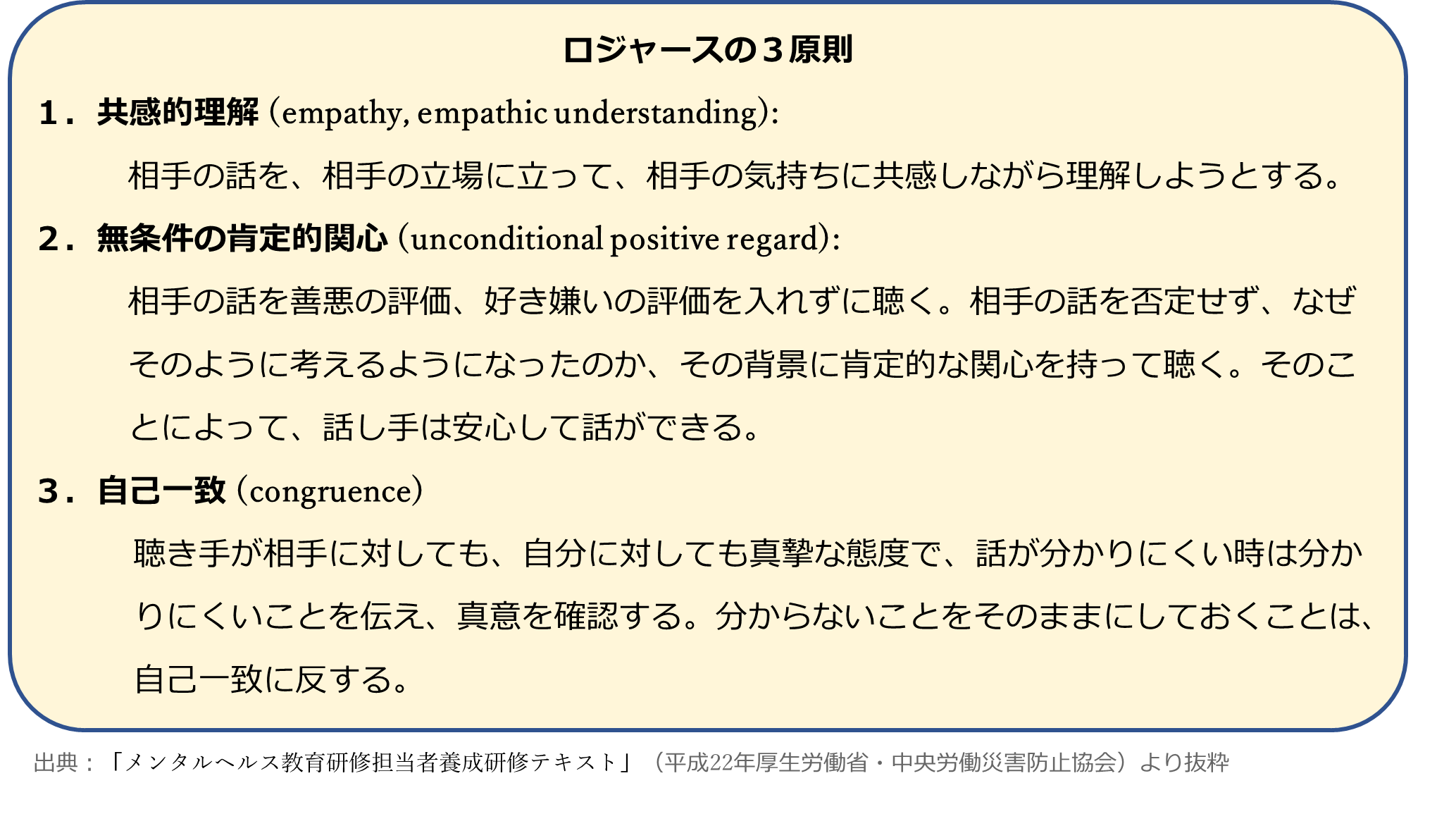

積極的傾聴を提唱した、米国の心理学者カール・ロジャーズは、積極的傾聴を行う際の聴く側に求められる

3要素をあげています。

こうした姿勢を意識することで、傾聴のさまざまな技法(うなずきや相槌、アイコンタクトなど)が

効果的に活かされ、より深みのあるコミュニケーションを生み出すこととなります。

これまでの面談で、「上司(部下)が一方的に話すだけで終わってしまった」あるいは、

「話しが広がり過ぎてしまい、何を話したのか分からなくなってしまった」など、悩んでいる上司の皆さん。

今年はコロナ禍ということもあり、面談に十分な日数や時間を設けることができなかったり、

距離を保った空間でマスクをしながらの対応となったりなど、

面談の仕方についても、これまで以上に配慮が必要になると想定されます。

こうした状況を念頭に、今一度ご自身の傾聴のスタイルを見直し、改善を試みてはいかがでしょうか。

(写真:金木犀)

(写真:金木犀)

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。