ブログ

医療機関・福祉施設でのコミュニケーション向上委員会ブログ

Vol.17「来訪者の思いに応える」

未だ予断を許さない新型コロナウイルス感染症。

裏腹に、地域によってはさまざまな規制緩和が進んできています。

福祉や医療の現場においても、ご家族など来訪者に対する入室制限を、一部緩和されはじめているところも多いと思います。

それでも、以前のように「気軽にどうぞ」とはお迎えすることはできず、入口での消毒や検温、問診など、さまざまな予防策を来訪者の方にお願いした上で、施設内(院内)にお通ししている状況ではないでしょうか。

その理由はもちろん、来訪者はもとより、利用者(患者)さんほか関係する全ての方々の健康と安全を守るためであります。

来訪者の皆さんも、そこは充分に理解されているはずなのですが、時に、職員とのやりとりの中で、ちょっとした行き違いが生じ口論になってしまう、あるいは心が傷つくような言葉を投げかけられる・・・なんてことも。

感染へのリスクや不安を抱えながらも懸命に職場で働いている職員の皆さんですから、そうした場面に居合わせてしまうと、正直がっくりしてしまいますよね。

がっくりした気持ちを引きずってしまうと、利用者(患者)さんへのサービスの質が低下するだけでなく、福祉や医療の職場で働くことに対するやりがいも感じられなくなってしまいます。

それだけならまだしも、人と接することが怖くなってしまう、なんてことがあっては大変です。

こうしたトラブルをできるだけ少なくしていくための、コミュニケーションの工夫についてご紹介します。

苛立つ気持ちをくみ取る

検温や消毒などの手続きに来訪者が苛立つのは、手続きそのものの煩雑さもありますが、それ以外にも、

① 時間をとられることへの不満

② 職員の対応(言葉遣いや表情、態度)に対する不満

③ 自分が疑われているのではないかという(感染者のように扱われる)ことへの不満

④ 日頃の疲れやストレスからくる苛立ち

などの思いがあると考えられます。

そうした不満や苛立ちの背景にある「来訪者の思い」を、充分にくみ取ってあげる配慮が求められます。

①であれば、長い面会制限の中で、利用者(患者)さんに対して「面会できない期間、何もしてあげられず申し訳なかった」あるいは「一人ぼっちで、寂しい思いをさせてしまった」「認知症(病状)が進んでしまったのではないか」という思いが心のどこかにあるかもしれません。

「早く会いに行きたい」と思わずにはいられないはずです。

同様に②③④も、何かしらの思いがあるからこそ不満や苛立ちにつながっているのかもしれないと考え、言葉掛けや対応を考えていくことが求められます。

喜怒哀楽を分かち合う

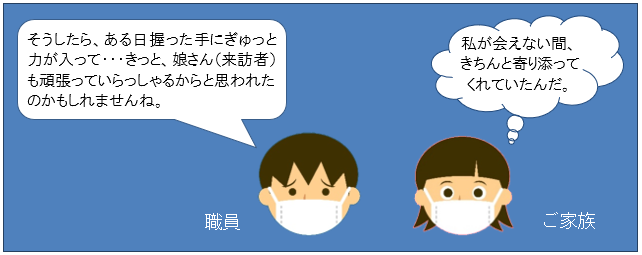

来訪者の思いをくみ取れるよう、コミュニケーションを図る際には「喜怒哀楽を分かち合う」ことを意識してみましょう。

喜怒哀楽と書きますと、自分や相手の気持ち(感情)を表現するという捉え方もありますが、ここでは「まるで自分のことのように、利用者(患者)さんのことを伝える」と考えてみてください。

職員が自分のことのように利用者(患者)さんのことを伝える。

それは、来訪者と同じ目線に立つということにもつながります。

そこから共感が得られれば、来訪者との強い連帯感、信頼関係が築かれていきます。

こんな時だからこそ、施設(病院)以外の周囲の理解・協力が欠かせません。

今こそ、来訪者とのコミュニケーションのあり方を考えていく時なのではないでしょうか。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。