ブログ

医療機関・福祉施設でのコミュニケーション向上委員会ブログ

Vol.13「「同調」で職員の多様性をつぶさない」

皆さんこんにちは。

今回は「同調」をテーマに、職場のコミュニケーションを考えてみたいと思います。

当社では、福祉・医療の職場環境改善に向けたお手伝いをしている訳ですが、職員の皆さんに、職場の現状や仕事に対する満足度などをアンケート形式で伺うことがあります。

その中で、時々「おや?」と思うことがあります。

〇×のような選択式の回答であれば、回答が同じになることはよくあります。

しかし、気になるのは自由記述の回答の部分です。

例えば、「法人の方針に従っていますか」という質問に対して、

Aさんの回答:「方針には絶対従う」

Bさんの回答:「方針には従うべきだ」

Cさんの回答:「方針は守らなくてはならない」

Dさんの回答:「方針には従うのがあたりまえ」

と、このような感じ。

一見、法人の目指すべきものを理解し、行動しようとしている職員がたくさんいて、「なんて素晴らしい法人なんだ」と思えますよね。

でも、私たちコンサルタントは違和感を抱いてしまう時があるのです。

多数派の意見があるところに「同調」あり

私たちが「おや?」と思うもの。

それは、そうした回答が「同調」から生じているのではないかという点です。

同調とは、他の人の意見や考えと同じになるように調子を合わせることです。

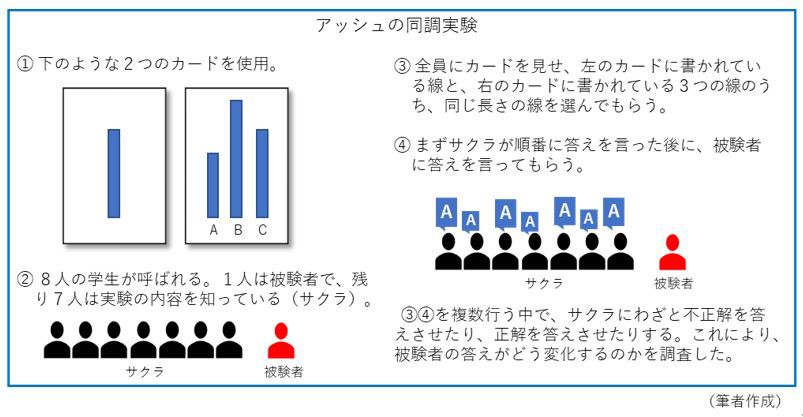

同調については、ポーランド出身で、米国で活動した心理学者のソロモン・E・アッシュ氏が行った「アッシュの同調実験」という有名な実験があります。

左のカードと同じ長さの線は、もちろん「C」です。

しかし、実験の結果では、被験者の3割以上が多数派であるサクラの間違った回答に合わせて、同じ間違いの回答を、最低でも1回以上選んでしまったということです。

ちなみに、サクラがバラバラの回答をした場合は、被験者のほぼ全員が正解を答え続けていたそうです。

これが認知科学でいう「同調」と呼ばれる現象です。

長いもの(多数派)には巻かれがちになる

この実験でいえることは、多数派の意見がある時には、

「誤った判断をしてしまがちになる」

「多数派の意見に従ってしまがちになる」

ということです。

同調してしまう原因には、「正しくありたい(情報的影響)」と「周囲から好かれたい(模範的影響)」があるといわれています。

自分の考えより多数派の考えの方が多ければ、当然、「正しくありたい」と考えますので、自らの考えを変えることがありますよね。これが「情報的影響」です。

多数派の人たちと異なる考えがあるということは、集団の和を乱すことにもつながりかねませんし、自分自身が孤立してしまうことにもなります。だから、「周囲から好かれたい」と多数派の考えに合わせてしまう。これが「模範的影響」です。

同調が「圧力」になることの危険性

同調は社会生活を円滑に営むうえで必要なことであり、それ自体に問題がある訳ではありません。

問題なのは、同調が「圧力」となっている場合です。

集団の中では声が大きい人の意見が強くなりがちで、本当に正しい答えがあったとしても、集団全体がそれを認めないような雰囲気になってしまいがちです。

私たちは「おや?」と思った時、必ずヒアリングを通して個々の職員の思いや考えを確認するようにしています。

そうすると、「自分の考えを言うと面倒がられて仕事がしづらくなる」とか「違うことを言うといじめられるかもしれない」など、見えない「圧力」がかかっていることが分かることがあります。

圧力がかかり続けると、職員は萎縮している自分に憤りや疲れを感じることになり、結果として成長する意欲を失う、あるいは職を離れてしまうことがあります。

私たちは、こうした同調圧力は、職場の人間関係やコミュニケーションを悪くする一つの要因と認識し、課題の抽出と改善につなげられるよう努めています。

組織の一体感や規律性を高めようとするあまり、「理念や方向性には従うべき」「専門職はこうあるべき」と、つい語気を強めてしまうことがある。

意見集約が煩雑になるからと、多数の意見を優先し、職員一人ひとりの多様な考えや意見をくみ取る時間を疎かにしてしまうことがある。

皆さんの職場ではこのようなことはありませんか?

この機会に、職場内のコミュニケーションや意思決定のプロセスを、今一度思い返してみてはいかがでしょうか。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。