ブログ

- HOME

- ブログ

- 人事労務研究室ブログ

- VOL.11「どうする?シニア人材の人事管理」

人事労務研究室ブログ

VOL.11「どうする?シニア人材の人事管理」

皆さんこんにちは!川原経営の薄井です。

2020年、新型コロナウィルスの感染拡大により、医療機関・介護施設の経営環境が大幅に変わりつつあります。“今までこうやっていたから”という旧態依然とした考え方が、今後通じなくなることを、経営者の方々は感じ始めているはずです。

本ブログでは目まぐるしく変わる経営環境の中で、お客様から寄せられる人事・労務に関するご質問をQ&A方式で解説いたします。

≪本日の相談≫

慢性的な人材不足が続く中で、シニア人材にも長く活躍してもらいながら施設を運営していきたいと考えています。当法人では定年年齢を60歳に定めていますが、年齢到達後どの様な雇用契約を結べばいいのか悩んでいます。再雇用制度と勤務延長制度の2つがあると聞きましたが違いがよく分かりません。それぞれのメリットや注意点を教えてください。

≪回答≫

人材不足は今後も加速することが考えられるため、シニア人材の活躍は、重要な人事戦略として重要度が高まっています。

現行法(高齢者雇用安定法)に基づくと、定年年齢について以下のいずれかの措置を講じることが求められています。

①65歳まで定年年齢を引き上げる

②希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入する

③定年制を廃止する

(2020年12月現在)

つまり、“雇用形態に関わらず” 65歳までの雇用を保証する必要があります。

これは、厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられる中で、無年金無収入となることがないように配慮されているためです。

(参考:2021年4月より、改正高齢者雇用安定法が施行され70歳までの就業機会の確保が努力義務化される予定。)

今回は上記②、「継続雇用制度」についてご説明いたします。

継続雇用制度は以下の2つに分けられます。

①再雇用制度

再雇用制度は定年年齢到達時に、従前の雇用契約は終了となり、新たな雇用契約を締結する制度のことです。一旦、退職の手続きを行うため、定年前の職位や処遇を維持することはなく、更には所定労働時間や休日日数なども新たに条件を設定する必要があります。

②勤務延長制度

勤務延長制度は再雇用制度とは異なり、従前の雇用契約が維持され、定年前の職位や処遇がそのまま維持されます。労働者と使用者双方の申し出がなければ所定労働時間数や休日日数も変更しません。退職の手続きが発生しない点も一つの特徴です。

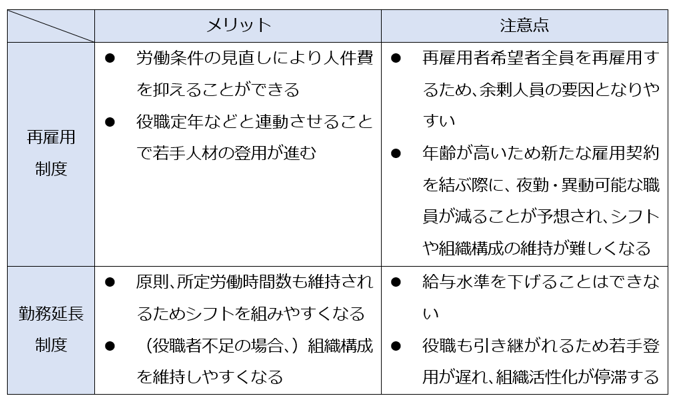

それぞれのメリットや注意点を法人側の視点で比較してみましょう。

再雇用制度において、定年前と比較して再雇用後の年収が低くなることは問題ありませんが、業務内容は変わっていないが年収が変わる(下がる)ことは、同一労働同一賃金の観点から禁止されています。多くの法人では再雇用制度を導入することで、年収が高水準である定年直前の職員と嘱託職員として雇用契約を締結し、定年後の年収を抑えた契約形態を設定しています。

もし年収を下げる場合は、減額した年収に併せて業務内容や職責も軽減する必要があります。年収のみ下がり、業務内容や職責は今まで通りという契約は許されません。

また、職員採用時にも、採用候補者の属性と継続雇用制度を活用した人事戦略を念頭において、採用活動を行うことが必要です。

例えば勤務延長制度を採用している法人で役付職員を採用する場合、定年到達後も職位が維持される(ことを職員側が期待する)ため想定していた人材登用が遅れてしまい、人材の流動性が担保出来ず、次世代の法人経営を担う若手職員の育成に支障が出た事例もあります。

法人・施設の人事戦略を鑑みて継続雇用制度の①再雇用制度と②勤務延長制度どちらの制度を採用するか検討する必要があります。

人手不足の時代だからこそ、シニア人材の活躍に寄与した人事戦略を描くことが重要視されています。

業務に関するご質問やご意見がございましたら、ページ下部の問い合わせフォームよりお寄せください。

【「同一労働・同一賃金の対応チェック」のご案内】

※「人事労務研究室」 購読者限定あり

資料はこちら→PDF【閲覧パスワード:1210kawahara】

- ◆ 薄井 和人 プロフィール ◆

- 人事コンサルティング部 副部長。2014年入社。主な業務内容は病院・診療所・社会福祉法人の人事制度構築支援、病院機能評価コンサルティング、就業規則改訂支援、人事担当者のOJT業務など。各地の病院団体・社会福祉協議会から講演依頼がある。講演内容は人事・労務、労働関連法令の改正情報、服務規程(パワハラ・セクハラ)など。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。