ブログ

介護経営のエッセンス

特別編1 本当に人材は不足しているか

皆様、はじめまして。

川原経営総合センターの金沢と申します。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、各種事業所で感染症予防や稼働率の低下、人材の不足など多くの課題解決に奔走されたのではないでしょうか。

見方を変えると、今あるマンパワーをいかに有効活用し事業を継続していくかを問われた年だと感じています。

そこで今回は、「本当に人材は不足しているか」について考え方を説明します。

まず、人員配置に関して皆さんはどのように考えていますか。

介護保険法上では、人員配置基準があるため、介護老人福祉施設などの入所系施設の場合は、看護介護職員が利用者に対して3対1の配置で良いとされています。

しかし、多くの施設が3対1以上の人員を配置しているのではないでしょうか。

人員配置を考えるうえでポイントは3つあります。

ポイント1:給与費率

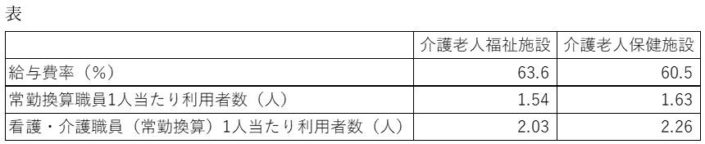

例えば、稼働率が98%程度ある施設で、給与費率が70%程度あった場合は、給与が水準より高いもしくは職員が過剰に配置されていると予測されます。(表給与費率参照)

ポイント2:職員1人当たり利用者数

3人に近い数字ほど配置が少なく、現場職員が工夫をしながら業務を行っていることが伺えます。(表看護・介護職員(常勤換算)1人当たり利用者数参照)

また、ICTを活用し少ない人数でも運営が可能な仕組みを整えているケースがあります。

ポイント3:給与費率と職員配置のバランス

まれに、稼働率が90%以上あり給与費率が60%未満の施設も存在します。

このような施設の看護・介護職員(常勤換算)1人当たりの利用者数を見ると3人に近い人数を意識的に配置しています。

このような施設では、ポイント2の内容と合わせて、各職種の業務を標準化し、支援のスケジュールを立てることで必要な職員数を明確にしているケースがあります。

※令和元年度介護事業経営概況調査結果より加工

人員不足を判断する際に、業務シフトが組めないという点や人員配置が少なることで事故が多くなることを現場から言われているケースがあります。

ユニット型の介護老人福祉施設でシフトを組む場合、一般的に常勤で早番、日勤、遅番、夜勤、休みと最低でも5名必要と考えられ、プラスして非常勤職員が数名配置されている施設が多くあります。

そのため、表の看護・介護職員(常勤換算)1人当たり利用者数のような2人に近い数字の人員配置になっているケースがあります。

これはあくまで参考値なのですが、2人に近い人数でなければ運営ができないという固定概念にとらわれてしまっているケースもあります。

現場の人員配置を適正化する上で固定概念を捨てるポイントは5つあります。

固定概念を捨てる!

①量を減らす。

②標準時間を設定する。

③勤務時間を調整する。

④方法を変える。

⑤場所を変える。

上記5つのポイントを現場職員とすり合わせ、最低限必要な職員数を経営層と現場職員とで共通認識にすることで事業所の適正な人員配置を理解することを推奨しています。

そうすることで、事業所の収益に見合った人員配置にするだけではなく、結果的に職員の負担軽減にもつながります。

webセミナー(無料、5分)で固定概念を捨てるポイントをご紹介しております。合わせてご覧ください。本ブログに興味を持った方は、メールにてご連絡ください。2021年3月まで介護給付費分科会の事業別論点の整理一覧(お問合せ時点の直近まで反映)をお送りします。

次回(来月)は、第4回 収益増の見込みを立てるをご紹介します。

本コーナーの内容には筆者の個人的な見解が含まれています。ご意見、ご質問等は、介護経営戦略グループまでご連絡ください。

- ◆ 田中 律子 プロフィール ◆

- 2004年入社。以前のシステムエンジニアの経験より2000年に介護業界に関わったことをきっかけに、介護系事業所や介護請求システム会社を経由し、縁あって川原経営と出会い入社。福祉サービスに関する第三者現評価の業務を経て、現在は特別養護老人ホームや介護老人保健施設の戦略構想立案や経営改善、その他自治体からの研究受託などを行っている。医業経営コンサルタント資格保持者。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。