ブログ

医療福祉の未来地図

vol.10『年度当初のストレスチェックで保育所を元気に!⑤』

ストレスチェックのお話もいよいよ後半戦です。

今回は「調査の判断」と「面接の実施方法」をお伝えするつもりだったのですが、

このブログを読んでくれている某保育園の園長先生から、

「アンケートを配る時と集める時のことが書いてない!」とご指摘をいただきました。

よくよく伺ってみると…

園長先生はブログを見ながら園の保育士さんと話し合いながらアンケートをお作りになったのだとか。

うっ、嬉しい。

そう思うと同時に、きちんと情報をお伝えできてない自分に反省しました。

「お気持ちにお応えせねば」と腕まくりして、

今回はアンケートの配付と回収のところをご紹介したいと思います。

次回を待ちわびていた先生方(おいでになることを妄想しつつ)、

大変申し訳ございません。少しだけお付き合いくださいませ。

では、まず配付方法から。

ストレスチェックを行う際には折にふれ職員に考え方や経過、決まったことなどを説明することが大切だということは、本ブログの③でもご紹介したとおりですが、

アンケートを配布する際も、再度目的などを丁寧に説明し同意を得て行くことが必要です。 一人ひとりの一番心の奥底にあるデリケートな部分を聞いて行くということ。この大切な部分を忘れてしまって、一度説明したら大丈夫と十分に手続きを踏まなかったがために、「あの提出方法(提出する相手)では信用できない」「どんな風に使われるか分からない」など、不信感が先だってしまった結果、アンケートが回収できないばかりか職場の人間関係まで悪くなってしまったという事例も少なくありません。

特に、

① 個人情報がどのように扱われるのか

② 秘密がきちんと守られるのか

③ 人事等への影響はないか

④ 結果はどのように活用されるのか

などは、きちんと分かりやすく説明するようにしましょう。

外部講師などを招いて、ストレスチェックを理解する研修等を行った後に実施方法などを説明するというのも、職員の安心につながる一つの方法だと思います。 また締め切りについては、質問項目の数や園が繁忙期かどうかなどを考慮しながら、余裕のある期間を設け配付します。

次に回収についてお話しします。

まず一番肝心なのは「アンケートを誰が集めるのか」というところ。

人事権を持つ人(理事長や施設長など)は、取り組みの主旨からしても絶対に好ましくないことだということはご理解いただけると思います。

では、保育所の関係者ではなく第三者ならどうかというと、それも個人情報保護の観点からして望ましくありませんよね。

可能であれば、日頃から保育所の状況を知っている医師(産業医等)にお願いすることをお勧めします。

何故ならば、次回お話しする「調査の判断」や「面接の実施」の場面で、医師の協力が必要になってくるからです。

この「産業医等」の「等」の中には、保健師や検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士なども含まれます。

「どうのように先生を探したらいいのか分からない。」

そんな時は、独立行政法人労働者健康安全機構が47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」の地域窓口を利用してみましょう。

センターを通じ、産業医の資格がある医師に面接指導を依頼することができます。

ストレスチェックを専門に行う「補助する実施事務事業者」に委託するという方法もありますが、義務でない場合は、できるだけコンパクトに進めたいですよね。

そのような時は、配布から回収、調査の判断までは、「実施事務従事者」を職場内で決めて取り組んでみてはいかがでしょうか。職場内に担当者がいるということは、管理側ときちんと一線を画して取り組みを進めている姿勢を表すことにもなります。

また、実施の際の疑問点や不安なことがあれば、同じ目線ですぐに相談に応じてもらえるというところも良い点だと思います。

実施事務従事者には、ストレスチェックを実施するにあたってルールづくりなどをお手伝いしてくれた、保育所内の「保健部」や「衛生部」の職員や総務(事務)担当職員が適任で、1~2人程度で担当することが望ましいです。

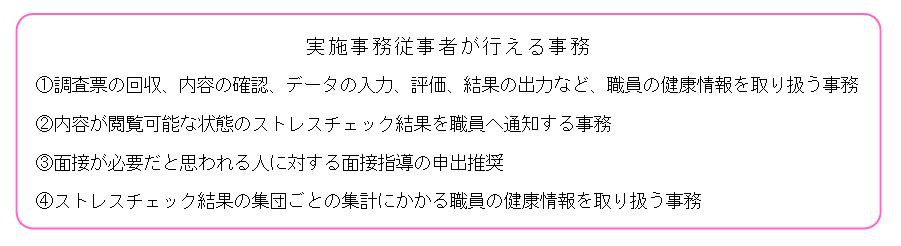

ご実施事務従事者が取り扱う事務は特別な権限が与えられると同時に、守秘義務が高く責任の重いものとなるということを認識してもらった上で担ってもらう必要があります。

上記以外の事務(調査票の配布や日程調整など)は実施事務従事者以外の職員でも行うことができますので、

実施事務従事者の職員だけが負担を感じないよう、業務面でも精神面でも皆で配慮し、支え合って進めていくことが大切です。

回収にあたっては、調査票が他の職員等の目に触れないように封筒などに入れて提出してもらいます。また、鍵のついた箱を用意して回収する、あるいは特定の実施事務従事者に直接提出してもらうなど、回収方法などにも気を配るようにしましょう。

あんなに暑かったのに、気付けば空はすっかり茜色。

「年度当初の・・・」と銘打ってはじめたのに、「亀のあゆみ」で本当にすみません。

ゆっくりですが丁寧に分かりやすく伝えて行きますので、

最後まで読んでくださいね。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。