ブログ

医療福祉の未来地図

VOL.14「年度当初のストレスチェックで保育所を元気に!⑦」

皆さんこんにちは。

川原経営の久保田です。

今回は、本テーマの最終回となる「職場環境の改善に向けたポイント」をご紹介します。

ストレスチェックが無事に終わってホッとしている皆さんもいると思いますが、

大切なのは終わった後です!

個別に相談に応じるのはもちろんですが、ここできちんと職場環境を見直していくことで、

ストレスのタネになっている事柄を改善できると同時に、

「ストレス発生源」をなくしていくことにもつながっていきます。

しっかり取り組んでいきましょう。

【ポイント1】 空間や設備を見直してみる

「職場環境を整えましょう」とお勧めすると、

ほとんどの園長先生は、「きちんと整備しています」とお話しになります。

でも、それは「誰の目線」で整備されているのでしょうか?

「子ども目線」は絶対ですが、「職員目線」で整備されているかを、

今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

チェックの方法は、今回のストレスチェックの結果から、

業務を行う上でストレスを生じやすい環境が、園内に存在しないかを点検していきます。

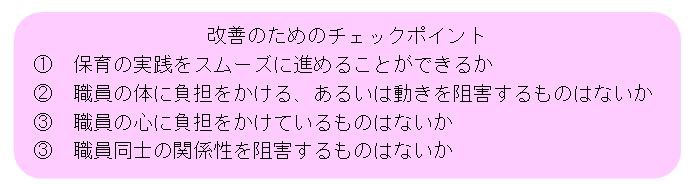

主なチェックの視点をご紹介します。

環境改善の例として、事務室で作業をしやすくした事例をご紹介します。

K保育園では、記録を付ける際は、限られた時間内に事務室で行うことがルールでした。

しかし、作業スペースが外から見える位置であったため、

常に外界の視線を気にしながら作業をしなければならない状況だったそうです。

そこで、作業スペースを外部から見えない場所に移動するとともに机にパーテーションを付けたところ、職員からは作業に集中することができるようになったと喜ばれたとのことです。

空間の改善のほか、視線や騒音・香り(臭い)・ほこり・室温などのほか、最近では化学物質などへの接触など、人の五感に影響する事柄も改善する際の視点にとなってきます。

【ポイント2】 仕事の役割や進め方を見直してみる

役職が比較的少ない場合は、個々の権限や裁量が曖昧になりがちです。

それぞれの職員の役割や達成すべき事柄、必要な資質等を明らかにすることは、

自分の能力や成長過程に沿った働き方をしていくことにつながります。

同時に、業務の量や配分の状況についても見直してみましょう。

特定の人にだけ業務が偏っていたり、責任の重くのしかかっていないかを調べるとともに、

心理的な負担が生じていないかなども確認していくことで、ストレス要因を発見し減らしていくことができます。

【ポイント3】 安心できる仕組みをつくる

仕事に関する悩みなどがある時、気軽に相談できる仕組みを作りましょう。

相談窓口などを設けるのが一般的ですが、相談した職員が分かってしまうなどの問題から、

開設しても利用されないと言ったこともあります。

相談箱を設置しても、筆跡で分かってしまうなどと敬遠されがちです。

ある保育園では、育児休業中の先生に協力をお願いして、若い職員と仕事のことを気軽におしゃべりする「しゃべりば会」を、月1回開いてもらうことにしました。

相談というと身構えてしまいますが、こうした場であれば気軽に話すことができると考えたからです。

成果はとても高く、仕事の悩みや不安が減っただけでなく、保育士としての自信や成長していく喜びにもつながっているようです。

職員との結びつきの方法としては、最近ではメールやSNSなどの活用などもあります。

園にあった方法を職員の皆さんと相談しながら作ってくことをお勧めします。

また、成果をしっかりと評価し処遇に反映していくことも大切です。

評価というと逆にストレスになってしまうのでは・・・と心配される方もおられるかもしれません。

既に評価制度を取り入れている園でも、職員の皆さんと一緒に、評価について考える機会を作られることをお勧めします。

「査定」「ランク付けするもの」「ダメ出し」「切り捨て」「賃金に格差をつける」

こんなネガティブな思いを抱いている職員は少なくありません。

「園の目指す方向性の共有」「モチベーションの向上」「職員の成長を促す」

こうした評価本来の目的を、ことあるごとに職員に伝えていくことで、

成長していく意欲を後押しするとともに将来への不安の軽減へとつながっていきます。

【ポイント4】 よりよい人間関係をつくる

言葉では簡単ですが、「これが一番大変!」と言われる方も少なくないのではないでしょうか。

よりよい人間関係の要となるのは「コミュニケーションの質」だと思います。

最近、保育園の先生方から「職員にある事柄を伝える時こちらの心情を汲んでくれているだろうと詳細を伝えないと、後でトラブルになることが多い」と言った声を聞くことがあります。

今の時代、たくさんの情報があるので理解も早く安心できる一方で、

情報を精査することや状況や相手にあった情報を選んでいくという作業を怠りがちです。

これまで誰でも当たり前のようにあると思っていた「察する心」ですが、

これからは、「どの部分を察しているのか」をすり合わせし、確認していかなければならない時代になってきているような気がしています。

様々な場面や相手により、コミュニケーションの方法や内容を変えていくことで、職員個々のコミュニケーション能力を向上させることが重要となってきます。

この3月に弊社が開催したセミナーでは、保育園の先生方に職場研修の手法の一つとして、対立討論(ディベート)を体験してもらいました。

これは、あるテーマについて、肯定側と否定側に分かれて討論してもらう手法です。

双方の立場から客観的にテーマを検証していくことで自分の視点を深めていくことができるというものです。

弊社が用意した、テーマに対して肯定する理由と否定する理由を使って話し合いを進めてもらったのですが、

最初は戸惑っていた先生方も話し合いを進めていくにつれ、相手側の主張の裏側にある思いを察したり推測したりしながら、テーマを掘り下げて考えていくことの楽しさや意義を感じられていたようです。

コミュニケーションを図る場面は、職員一人ひとりが抱えている思いを垣間見るよい機会でもありますので、一考されてみてはいかがでしょうか。

4つのポイントに沿って職場改善についてご紹介してきましたが、

こうした取り組みをより良く進めていくためには、職員の協力が不可欠です。

職員の声を聞きながら、それぞれの園の状況にあった改善を進めていきましょう。

久保田 真紀

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。