ブログ

医療福祉の未来地図

vol.22「保育の『働く』を考える④」

今回からは、保育の現場における過度の感情労働から生じるストレスへの対応を考えていきましょう。

どんな労働であっても、何らかの要因によってストレスは生じるものです。

身体的な疲れや自身のスキルの問題、仕事の工程(やり方)の問題や人間関係、仕事に対する理想と現実など・・・。

感情労働であってもなくてもストレスは付きまとうものですが、感情労働だからこそ生じやすいストレスもあります。

感情労働は、

「顔を突き合わせる、あるいは会話によって成り立つ」労働であり、

それによって「相手の感情に何らかの変化(安心や感謝など)を引き起こす」ところに特徴があります。

また、職場で労働に関する考え方がぶれないよう、

マニュアルを作ったり研修等を実施したりすることで、

「個々の感情が職場にある程度支配される」という側面もあります。

前回のブログで、子どもとのやりとりにおける感情労働の事例をご紹介しました。

読んでいただいた方の中には、

「保育士だもの。専門職として当然の対応です!」

と感じた方も大勢おられるのではないでしょうか。

「子どもたちの笑顔のためならば」

保育士の皆さんはほとんどそうおっしゃいます。

本当に頭が下がります!

でも・・・保育の現場における感情労働で悩ましいのは、そこではないのです。

やはり保護者の方々との関係性をつくる上でのお悩みが多いというのが現実なのではないでしょうか。

「子どもたちの健やかな育ちを見守りたい」という保育士の思いと、

「保育士はいつでも笑顔で元気、私たち保護者の思いを汲んでくれ、優しく導いてくれる」

という保護者の期待がうまくかみ合わなくなってくると、

「自分の能力(専門性)が不足しているから上手くいかないのかもしれない」

「保護者の求めることは、どんなことでも何とかしなければいけない」

「理不尽だとは思うが、関係が崩れたらいけないので我慢しなければ」

と思い、結果ストレスをためてしまうことがあります。

職場においては、

「業務の役割分担や責任の所在が曖昧」

「自分の頑張りがどのように評価されているか分からない」

「職場の仲間に自分の考えや行動を理解してもらえない」

「常に高い専門性を求められる」

など、感情労働が故の悩みや不安がストレスに結びつくようです。

保育士の強い使命感や献身的な思いが深いからこそ感じうるストレスだと思います。

こうした状況が続くと、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥りやすくなります。

バーンアウト(燃え尽き症候群)はその言葉のとおり、

熱心に仕事に傾注していた人が、

知らずしらずのうちに心身に極度の疲労をためてしまい、

ある日突然、火が消えたように仕事への興味や関心を失い、

仕事が手に付かなくなる状態をいいます。

特に、その原因が対人サービスなど人を介する仕事を通じたものだった場合は、

仕事だけでなく社会生活にも影響を及ぼすので深刻です。

そんな状況に陥らないためにも、職場全体で、感情労働によるストレスを早期に発見し、

受け止めてあげられるような体制を整えていくことが大切です。

まずは、職員皆で日頃の業務の中に、どのような感情労働があるのかを話し合ってみましょう。

新人職員や中堅職員など経験年数によって感じていることは異なると思います。

また、リーダーや主任など役職によっても感じるところは違うでしょう。

話し合いを通じて、経験や役職を超えてさまざまな立場で

感情労働が存在するということを理解し合うことが大切です。

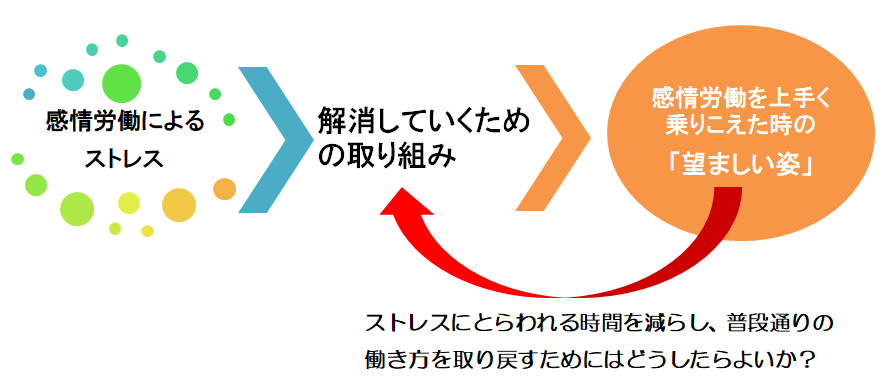

次に、そうした感情労働を上手く乗りこえた時の、「望ましい姿」について話し合います。

「望ましい姿」というのは、正に、専門職である保育士が考える

「望ましい保育(子どもの健やかな成長)を実現するための姿(有り様)」となるはずです。

ストレスに翻弄されてしまう前に、本来達するべき姿に立ち返ってみること。

その上で、どうしたらストレスに捉われる時間を減らし、普段通りの働き方を取り戻すことができるのかを、

職場全体で考えていくことが大切なのではないでしょうか。

次回は、感情労働で生じたストレスを解消していくための、具体的な取り組み方についてご紹介していきます。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。