ブログ

医療福祉の未来地図

vol.24「保育の『働く』を考える⑤」

先日、とある保育園にお邪魔しました。

要件はすぐに終わったのですが、園長先生が「せっかくなので園内を見ていってください」と言ってくださり、

お忙しいところ恐縮しまくりでしたが、「ぜひ!」と見学させてもらいました。

その時、子どもたちがいない部屋の片隅で、一人黙々と作業をされている保育士さんを見つけました。

「4月に入ったばかりの新人さん」と園長先生に紹介された保育士さん。

元気にご挨拶をいただいたその顔に、汗がキラキラと光っていたのが印象的でした。

これまで感情労働のことを書いてきましたが、やはりどう考えても、

どうしても保育の現場は感情労働の負荷が高く、回避することもなかなか難しい。

特に、経験が浅い保育士さんは、さまざまな困難を抱えてしまいやすくなります。

いつまでも今日のように元気でいて欲しい

いつまでも今日のように清々しい汗をかいて欲しい

もちろん他の職員さんも皆、ストレスを感じて悩んでしまわないように、

今回は、感情労働で生じたストレスを、解消させるための工夫について考えてみることにしましょう。

ポイントは4つです。

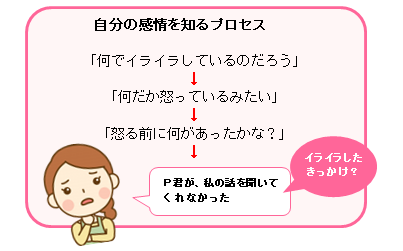

① 自分の感情を知る(外在化させる)

② 感情と役割を整理する

③ 適切な行動の選択肢を増やす

④ 一人で抱え込もうとしない

本ブログの③で紹介した事例と照らし合わせながらご紹介します。

① 自分の感情を知る(外在化させる)

感情労働は自分の感情や思いを封印しがちです。

それが続くと、もともとの問題の主旨が見えなくなり、次第に気持ちが内向きになっていきます。

そうなってしまっては、問題本来の対応も遅れてしまうばかりか、自分自身を否定したり、責めてしまったりと、大きなストレスを抱えることになってしまいます。

感情労働で戸惑った時には、まず今の自分はどんな気持ちなのかを冷静に考えてみましょう。

怒り・悲しみ・苦しみ・不安・喜び

自らを封印してしまっているのですぐには気付かないかもしれません。

少し意識して考えるようにしてみましょう。

自分の感情が分かってきたら、そうした感情になるきっかけについて考えてみます。

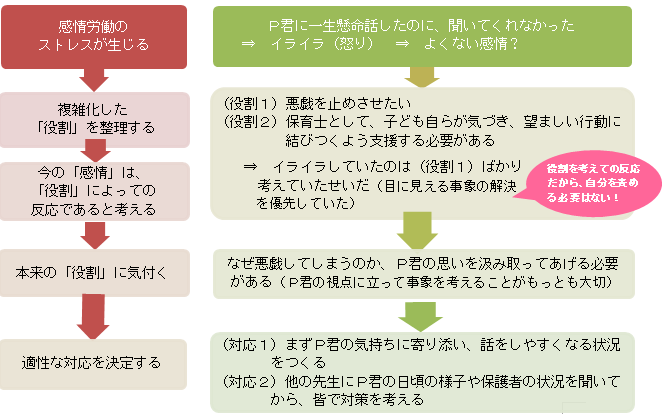

② 感情と役割を整理する

①で「イライラしたきっかけ」が見えてきたら、

今度は「その時の感情」と「保育士としての役割」を整理してみましょう。

③ 適切な行動の選択肢を増やす

②の図の最後にある「対応」の選択肢をできるだけ増やしていきます。

前回のブログで、業務の中でどのような感情労働があるか皆で話し合うことを提案しましたが、

そこで出てきた事例を使って、ロールプレイングや事例検討を行ってみましょう。

さまざまな視点から事例を考えてみることで、実践に柔軟に活用していくことができます。

また、経験の浅い保育士にとっては、「転ばぬ先の杖」ではありませんが、

「心構え」をするきっかけにもなります。

④ 一人で抱え込もうとしない

感情労働に伴うストレスは、役割に対する使命感が強くなるほど生じやすくなります。

「自分でなんとかしなければ」と問題を抱え込むことがないよう、

③で集める選択肢は、可能な限り協働して行動できる方法を考えていきましょう。

いかがでしたでしょうか。

こうした取り組みをマニュアルとしてまとめている園もあります。

マニュアルではガチガチになるのでは、と考えている園では、

職員会議などの場面で、定期的に話し合いを持つようにしたり、

定期的にアンケートなどを実施したりして状況を確認し、対応策を考えている園もあります。

感情労働の難しさを感じる保育士さんほど、

感性が豊かで、保育の仕事に誇りを感じている職員さんだと思います。

そうした方々がその能力や力を十分に発揮できるよう、園全体で考えていきましょう。

久保田真紀

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆

- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。

保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士

著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。