ブログ

- HOME

- ブログ

- 人事労務研究室ブログ

- 働き方改革関連法について ~実務対応編① 時間外労働の上限規制~

人事労務研究室ブログ

働き方改革関連法について ~実務対応編① 時間外労働の上限規制~

皆さんこんにちは。

今回のテーマは「働き方改革関連法について ~実務対応編① 時間外労働の上限規制~」です。

法改正の全体像は前回の配信でご説明しました。

その中でも、医療・福祉業界に影響の大きい①時間外労働の上限規制と②年次有給休暇の取得義務化について、2回に分けて改正内容と対応方法をご説明します。

始めに、時間外労働の上限規制です。医師については前回の配信でお伝えした通り、改正法施行後5年後の適用を目処に議論が進められています。一方でその他の職種については例外なく、大規模法人は2019年4月から、中小規模法人は2020年4月から適用されます(法人規模の判断は、前回の記事にてご確認下さい)。

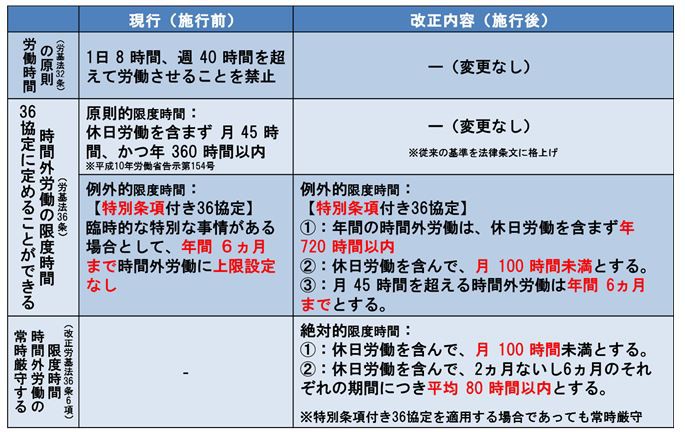

今までは労基法36条のいわゆる「36協定」の特別条項の記載がある場合は、時間外労働の時間数は、使用者側が必要に応じて、上限なく設定することができていました。しかし今後は、特別条項を記載したとしても超えることのできない時間外労働の上限が設けられます。

図表の通り、720時間/年(月平均60時間)、休日労働含めても100時間/月、2~6か月平均で80時間以内という基準です。この特別条項については自然災害による一時的な患者の受け入れなどの理由が求められ、月末月初の書類整備など恒常的な発生が見込まれる業務については認められない可能性が高いでしょう。

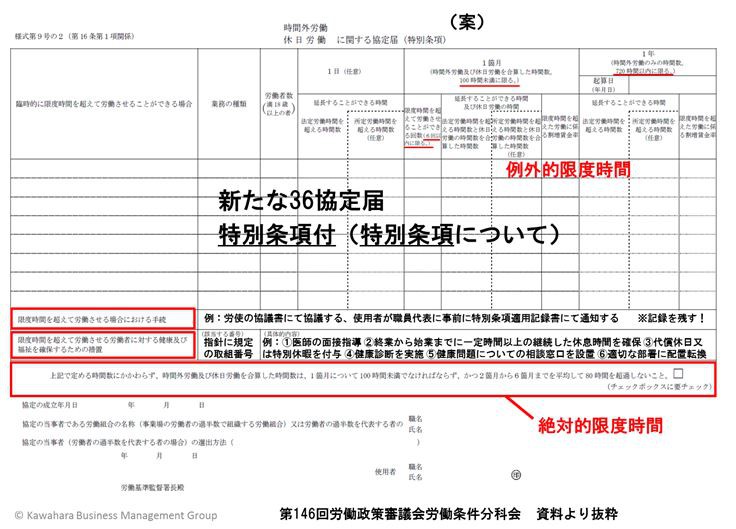

また、今回の改正に合わせて36協定の内容も変わる予定です。

1か月単位では限度時間を超えて時間外及び休日労働させる回数と時間数(100時間未満に限る)、1年単位では時間外労働の時間数(720時間未満に限る)を、またそれぞれ限度時間を超えた場合の割増賃金率を設定する必要があります。

また、限度時間を超えて労働させる場合における①法人内の手続き、②労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を記載する必要があります。

現時点で、絶対的限度時間を超える、特別条項付の時間外労働を設定している場合は、施行時期に合わせて、36協定の内容を見直す必要があります。

長時間労働は職場慣行や個々人の就業意識などが影響しているためその対策の立案が難しく、また成果が出るまでに時間を要する場合が多いため、早めの対応が重要です。その他の改正内容については、今後追って解説させて頂きます。

次回は「働き方改革関連法について ~実務対応編② 年次有給休暇の取得義務化~」です。

ブログに関するお問い合わせ窓口≫

株式会社 川原経営総合センター

経営コンサルティング部門 人事コンサルティング部 薄井 和人

- ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

筆者については、当社の採用ホームページ

「仕事を知る!(人事コンサルティング部 薄井和人)」にも掲載していますので、よろしければご覧ください。

___________________________________

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

日経ヘルスケア「院長力を磨く!診療所経営駆け込み寺」(2018年9月号)に執筆しました。

「働き方改革関連法が成立 時間外労働はどう規制される?」をテーマに、

今年6月に働き方改革関連法が成立し、導入されることが決まった「時間外労働の上限規制」が診療所経営にどのような影響を与えるか、また、診療所はどのような対策を講じるべきかなどについて解説しています。ぜひご一読ください。

- ◆ 薄井 和人 プロフィール ◆

- 人事コンサルティング部 副部長。2014年入社。主な業務内容は病院・診療所・社会福祉法人の人事制度構築支援、病院機能評価コンサルティング、就業規則改訂支援、人事担当者のOJT業務など。各地の病院団体・社会福祉協議会から講演依頼がある。講演内容は人事・労務、労働関連法令の改正情報、服務規程(パワハラ・セクハラ)など。

CONTACTお問い合わせ

ご相談・資料請求など、

メールフォームよりお気軽にご連絡ください。